Легенды

Легенда о Зергере

Плохая сопка

Легенда о башне Петропавловска

По ночным улицам города, слышится странное звучание. Будто кто-то поет. Но оно очень слабое, потому что город очень шумный. Но если хорошо прислушаться, то оно будет напоминать пение молодой девушки. Некоторые считают, что это пение девушки, которую бросил любимый мужчина накануне свадьбы. Её дух склоняется по городу и ищет жертву. А некоторые уверяют, что это душа оперной певицы, что потеряла голос из-за болезни. Молодая, талантливая певица, пение которой заставляло многих сходить сума. У неё была мечта вырваться в свет и блистать на большой сцене. Когда ей предоставили такую возможность, она заболела. Её болезнь не была смертельной, но она могла лишиться её голоса можно было сделать операцию, но её семья была очень бедна. В скором времени она должна была лишиться голоса, но перед этим девушка решила дать последний концерт. Она надела белое, шелковое платье и забралась на башню. Начав петь, она поняла, что не сможет жить без голоса и спрыгнула с неё. С тех пор её душа продолжает петь.

Существует легенда о возникновении г. Петропавловск

Она рассказана в книге нашего земляка Сабита Муканова «Школа жизни»:

«Когда-то в старину эти края принадлежали баю Даулеткерею из рода Атыгай. Здесь, у Ишима, были его зимовки. В те времена казахами управлял хан Аблай. Однажды к нему в ставку, находящуюся в Боровом, пришли двое русских, братья Петр и Павел, и попросили отдать им клочок земли с воловью шкуру во владениях Даулеткерея у крутого ишимского яра. От души посмеявшись, Аблай исполнил просьбу братьев. Хитроумные Петр и Павел разрезали воловью шкуру на тонкие ремешки и отмерили этой мерой огромный участок земли. Аблаю поздно было отказываться от своих слов, и он подтвердил свое решение. Вот здесь братья и построили городок, названный их именем».

Однако это только легенда.

История о колчаковском золоте

Данная история связанная с Петропавловском, является одной из самых захватывающих и загадочных легенд. В 1919 году адмирал Колчак, столкнувшись с наступлением Красной Армии, остановился в Петропавловске, где находилась часть золотого запаса Российской Империи, захваченная белогвардейским полковником Каппелем в Казани.В Петропавловске, в течение почти месяца, стоял железнодорожный состав, перевозивший золото. На этом решалась судьба адмирала Колчака и его армии. Железнодорожная ветка рядом с Петропавловском стала временным хранилищем для одного из самых ценных кладов того времени.Однако, в самом Петропавловске трудно было скрыть такое огромное количество золота. Вместо этого, часть золота, как сообщалось, была скрыта в других вагонах, которые по прибытии в Омск оказались загружены оружием и продовольствием. Это вызвало много вопросов и создало загадку о судьбе колчаковского золота.

Существуют различные версии о том, где могли быть спрятаны клады. Одна из них связывает сокровища с поселком Айыртау в Северном Казахстане, где, по легенде, до сих пор остается клад. Однако, даже сегодня местонахождение этого клада остается неизвестным.

Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров

Он расположен в Айыртауском районе, село Мадениет. Мавзолей является символом единства, дружбы и сплочённости народа Казахстана. По легенде, в 17-м веке батыры Карасай из рода шапрашты и Агынтай из рода аргын защищали эту землю от иноземных захватчиков. Карасаю было всего 18 лет, когда он стал во главе войска хана Есима. 48 лет своей жизни батыры посвятили сражениям с захватчиками и выходили на поле боя более 200 раз. Похоронили обоих на сопке Кулшынбай-тобе. Именно здесь 15 октября 1999 года и воздвигли мемориальный комплекс. Сооружения на высоком холме выполнены в виде двух боевых шлемов, между ними располагается мечеть. Вблизи — скрещенные копья древних воинов. Высота мавзолеев достигает 16 метров, мечети — 12 метров. На территории рядом с комплексом находятся многочисленные захоронения воинов. Во время раскопок здесь обнаружили останки батыра, рост которого составлял порядка двух метров. При нём находился тяжёлый меч и доспехи. Комплекс ориентирован своей главной осью на Мекку, куда направлен выступ михраба мечети. Вход в круг, огражденный кирпичным забором, выделен двумя башнями и ведет на площадку перед мавзолеями. Она предназначается для моления и жертвоприношений. В углах площадки в качестве символов воинской доблести установлены перекрещенные копья из металлического профиля с бронзовыми накладками. В центре круга расположены два мавзолея батыров характерных для Северного Казахстана эллипсоидных очертаний. Перед ними поставлена небольшая конусообразная поминальная мечеть, символически и архитектурно объединяющая мавзолеи. В центре, между мавзолеями, находится небольшой зал-пинакотека. Там на стенах выгравированы тексты на трех языках, повествующие о героических поступках батыров. Гранитные надгробия продолжают древнюю тюркскую традицию установки кулпытаса и койтаса над захоронением. У каждого надгробия находится шырак, зажигая который посетители могут обратиться к аруахам (духам) за помощью. Мавзолей является местом паломничества и экскурсий. По традиции к мавзолею приезжают молодожёны, отсюда провожают в армию, на учёбу. Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров включен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Сопка «Два брата»

Сопка «Два брата» состоит из двух сопок, имеющих общую седловину, которая разделяет их на высоте 300 м, протяженность склона до вершины — 500 метров. На вершине сопки находится смотровая площадка. С этого места можно увидеть многочисленные сопки разной высоты, множество озер, близлежащие села, а также районный центр — село Саумалколь.

Сохранилась легенда, которой еще в древности люди пытались объяснить происхождение сопки «Два брата». «В стародавние времена напали на нашу землю многочисленные враги. И встали против них два брата — батыра. Бились они днями и ночами, пока не обратили захватчиков в бегство. Но были братья смертельно изранены стрелами и превратились они в сопки (старший брат и младший). Их младшая сестра выплакала столько слез, что образовалось соленое озеро. Аксакалы говорят: «Сколько погибло врагов, столько выросло деревьев на склонах сопок, из капель крови образовались заросли ягод».

Озеро «Глухое» (Мертвое)

С этой горой и озером, лежащим у ее подножия, связано очень много былин и легенд. Это самый загадочный уголок края. До сих пор темные воды озера хранят много тайн. Легенда гласит, что в старину в этом озере хоронили тех, кто кончал жизнь самоубийством. Места вокруг озера были сильно заболочены, окружены трясиной, через которую непосвященный человек пройти не мог, его поглощала болотная зыбь. Жители села всегда старались обходить озеро стороной.

Озеро Лобаново

Не менее живописным местом нашего края является озеро «Лобаново». Существует легенда. В станицу приезжала комиссия по проверке поселений казаков. Казаки вышли приветствовать, проверяющих с хлебом-солью. Одним из казаков был некто Лобанов, причем был активен и жизнерадостен. Самый главный из проверяющих за разговором поинтересовался, как звать видного казака, и, узнав фамилию, в итоге заявил, что станица получает своё название от фамилии Лобанова. Соответственно озеру было дано название «Лобановское».

Легенда об Иманбае

Предание гласит, что Иманбай был справедливым и мужественным человеком, его род во главе с ним вставал на защиту родной земли от посягательств джунгар. Иманбай славился мудростью, к нему очень часто приходили за советом, а кому-то он даже помогал избавится от физических недугов. Поэтому его еще при жизни почитали как святого. После смерти Иманбая похоронили у подножия сопок. Со временем возле его могилы забил родник. Вода в источнике оказалась целебной, по вкусу она напоминала березовый сок, и в 19 веке к нему потянулись паломники за «святой» водой.

В настоящее время никто не может сказать, где же истинное место захоронения и родник. Буркутбай-ата утверждает, что если источник найдется, жизнь в Имантау сразу изменится к лучшему.

В память об Иманбае сопки были названы в его четь — Имантау, что в переводе означает «Святые горы». Обосновавшийся на берегу озера поселенцы, сохранили этот топоним в названии своего выселка. А с 1850 года выселок получил статус станица. Тогда сюда были переселены казаки и с Лобановской станицы и мордва и с Пермской губернии.

Природный комплекс Айыртау-Имантау-Шалкар

Курортная зона находится в Айыртауском районе.

Живописная природа Айыртауского района представлена волнисто-увалистой возвышенностью с причудливыми изваяниями горостанцев и котловинами озер, сочетанием лесостепной растительности и сосновых лесов.

В районе насчитывается более 20 озер, самые крупные: Шалкар, Имантау, Лобаново. В физико-географическом отношении район расположен на территории Казахского мелкосопочника, поэтому изобилует сопками, образовавшимися в результате выветривания («Острая», «Котелок», «Обозрение).

Название «Имантау» восходит к владельцу пастбищных угодий этих мест, казаху Иману. Предание гласит, что при жизни он был лекарем, славился мужеством и справедливостью. Его род с ним во главе вставал на защиту своей земли от посягательств джунгар. После смерти его стали считать святым. Переселенцы решили сохранить память об Иман-бае, назвав его именем и поселение. В 2015 году у подножия сопок знаменитому предку возведен памятник. Также сохранилась легенда, которой еще в древности люди пытались объяснить происхождение сопки «Айыртау». «В стародавние времена напали на нашу землю многочисленные враги. И встали против них два брата-батыра. Бились они днями и ночами, пока не обратили захватчиков в бегство. Но были братья смертельно изранены стрелами и превратились они в сопки (старший брат и младший). Их младшая сестра выплакала столько слез, что образовалось соленое озеро. Аксакалы говорят: «Сколько погибло врагов, столько выросло деревьев на склонах сопок, из капель крови образовались заросли ягод».

Места эти овеяны легендами о Гражданской войне, адмирале Колчаке, который отступая под напором Красной армии, спрятал в местных горах сокровища Российской империи. Историки относятся к этим рассказам скептически, но в Имантау говорят, что золото зарыто на Аксоране, это труднодоступная гора, покрытая лесом.

Захоронение Кулсары батыра

Расположено в Есильском районе возле села Булак.

Кулсары батыр (1715-1776 гг.) — один из сподвижников Абылай хана, государственный и общественный деятель. Родился, проживал и похоронен на севере Казахстана. Выходец из рода Атыгай поколения Кудайберды. В свое время был непререкаемым авторитетом среди своих друзей и соотечественников. Батыр считался также аулие, т.е. святым человеком. Он мог предсказывать многие явления, лечить больных.

Биография Кулсары тесным образом связана с именем Абылай хана, на протяжении всей своей жизни батыр был его помощником, советником, а также лично выполнял задания и поручения хана в отношениях с Российским правительством. В документах XVIII века его имя упоминается в качестве влиятельного старшины и государственного деятеля.

Он был горячим сторонником установления добрососедских отношений с сопредельными государствами. Имя батыра Кулсары впервые встречается в документах, датированных 1739 годом. В этом году он участвовал в церемонии коронации хана Абулмамбета. В первых числах августа 1742 года Кулсары совместно с группой султанов, батыров и биев Среднего жуза в Оренбурге присягнул на верность российскому царю.

В последующие годы Кулсары вместе с Кулеке батыромнесколько раз ездили в качестве посланцев султана Абылая в российские города для решения межгосударственных вопросов. Также Абылай возлагал на своих помощников от своего имени и от имени Среднего жуза проведение переговоров с пограничными властями.

Будучи тонким, умным дипломатом онболее 30 лет активно участвовал в укреплении Казахского ханства, его внешней и внутренней политике.Он также ратовал за единство и спокойствие между казахскими родами, своим авторитетом и острым словом разрешал внутриродовые распри.

Известно, что Кулсары «пользовался особенным уважением среди киргизцев (казахов — авт.) и самого Абылая, киргизцы считали его за святого, аулие». Он мог интуитивно предсказывать надвигающие угрозы, предотвращать их путем решительных упреждающих действий, лечить больных.

Легенда гласит, что, предвидя свой близкий конец, Кулсары сказал: «Когда я умру, пусть верблюд везет меня на белой кошме. Где остановится, будете копать, найдете камень, установите его на моей могиле…». Завещание это было исполнено. В последние годы к могиле аулие Кулсары приезжают паломники из разных регионов нашей страны и среднеазиатских республик.

Алтарь «Звезда Казахстана»

Расположен в Тайыншинском районе в поселке Озерное.

Информация о проекте из карты сакральной географии Казахстана

Село Озёрное Тайыншинского района — важный центр католичества в Казахстане. Село основано в 1936 году поляками, сосланными в Казахстан с Волыни. Когда жителям угрожал голод, в окрестностях села внезапно забили родники, из которых образовалось полное рыбы озеро длиной 5-7 км. Это событие датируется днем Благовещения — 25 марта 1941 года и рассматривается как чудо. В 1954 году статус спецпоселенцев начал смягчаться, в 1956 г. жители Озёрного были полностью освобождены от ограничений. В это же время (1955 год) чудесное озеро высохло, но до сих пор видно русло, по которому в 1941 году прошел поток воды.

В 1990 году в Озёрном был официально сформирован католический приход, в мае начато строительство храма. Приход и храм получили название в честь Богородицы Царицы Мира (польск. Matki Bożej Królowej Pokoju). Здание было освящено кардиналом Юзефом Глемпом 9 августа 1992 года, а освящение самого храма совершил епископ Ян Павел Ленга 27 июня 1993 года. Первым настоятелем (1990-1999) был о. Томаш Пэта, впоследствии — апостольский администратор и затем архиепископ-митрополит Архиепархии Пресвятой Девы Марии в городе Астана. К приходу также относится 12 молитвенных домов в радиусе до 60 км вокруг Озёрного.

С 1994 года в приходе работают сёстры из конгрегации служительниц Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

В 1997 году на месте, где располагалось чудесное озеро, установлена статуя Богородицы «с рыбами» на высоком столпе. В 1998 году поставлен крест на Волынской сопке — памятник всем жертвам репрессий в Казахстане.

В 2006 году в Озёрное прибыли из Швейцарии монахи-бенедиктинцы. С 2007 года в Озёрном живут монахини-кармелитки из Ченстоховы; их затворнический монастырь освящен в 2013 году.

11 июля 2011 года приход в Озёрном был официально объявлен национальным святилищем Богородицы Царицы Мира, покровительницы Казахстана. Святилище — место массового паломничества католиков со всей страны. На протяжении многих лет в Озёрном проходят встречи католической молодежи Казахстана; 15-я встреча (летом 2013 года) была международной. В текущем году встреча запланирована на 13-17 августа.

Алтарь «Звезда Казахстана»

Алтарь «Звезда Казахстана» выполнен в оригинальной технике, с использованием золота и титана польским мастером Мариушем Драпиковским. Наряду с традиционными христианскими мотивами — образа Иисуса Христа и креста — в его оформление изысканно вплетен национальный орнамент.

Алтарь создан в рамках цикла из 12 алтарей, первый из которых стоит на Крестном пути в Иерусалиме, а остальные будут установлены в католических святынях по всему миру. Место установки алтаря в Казахстане выбрано в связи с католическим поверьем в чудо, случившееся у с. Озерное Тайыншинского района в марте 1941 года. Тогда после усиленных молитв, сосланных сюда поляков, на этом месте совершенно неожиданно образовалось озеро, принесшее умиравшим от голода людям долгожданное спасение в виде большого количества рыбы в новом водоеме. С тех пор католики особо почитают это место, а в с. Озерное расположено святилище Божьей матери — Царицы мира.

10 октября 2012 года алтарь освятил Бенедикт XVI. После благословения он более полугода выставлялся в католических церквях по всей Польше и в каждом городе собирал сотни верующих.

3 мая 2013 года в польском городе Ченстохов состоялась торжественная передача в дар казахстанским католикам уникального алтаря «Звезда Казахстана».

В церемонии приняли участие высшие иерархи Римско-католической церкви в Польше, архиепископ-митрополит архиепархии Святой Марии в Астане Томаш Пэта, посол Казахстана в Польше Ерик Утембаев.

6 июля 2013 года в Римско-католической архиепархии Святой Марии в Астане состоялось официальное открытие Алтаря Поклонения «Звезда Казахстана», изготовленного в Польше обществом «Regina della Pace» и благословенного Бенидиктом XVI. В открытии Алтаря принял участие — кардинал Жан Луис Торан, представлявший Ватикан на ІІІ Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2009 году, который очередной раз посетил нашу столицу для участия в работе Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий и международной конференции, посвященных 10-летию Съезда.

2 июля 2014 года состоялся визит Кардинала Роберта Сара — Представителя Папы Римского Франциска, Председателя Папского Совета «Cor Unum» в Римско-католический Приход «Царица мира» села Озерное Тайыншинского района. По пути следования на отрезке дороги Келлеровка-Озерное Кардинал Роберт Сара остановился в селе Глубокое для совершения молебна у католической часовни. Кардинал Роберт Сара, Архиепископ Томаш Пэта и другие участники католической епархии направились в село Озерное для проведения церемонии освящения часовни Алтаря Поклонения "Звезда Казахстана". Праздник завершился святой мессой. На мероприятии присутствовал мастер из Польши, изготовивший алтарь, Мариуш Драпиковски.

Село Озерное – проект из Карты сакральных мест Казахстана. В целях активизации постоянного туристического маршрута к данному культовому объекту, разработан план по развитию инфраструктуры округа по созданию условий для паломников и туристов, имеется договоренность с представителями католической епархии о приведении здания бывшего детского сада в соответствие требованиям и нормам туристического сервиса, подготовлены эскизы парка и спортивной площадки запланированных к обустройству в селе Озёрное.

Легенда города Петропавловск

Дом купца Халита Янгуразова — памятник архитектуры, постройки начала XXвека, заказчик — купец первой гильдии Халит Янгуразов.

Лейла Рауфовна Янгуразова (внучка Халита) пишет: в 16 лет мой дедушка Халит Янгуразов (1883 г.р.) стал сиротой и уезжает в Москву, где работал на Хусаина Бурнашева. Халит хотел женится на его дочери Гульсум, но Хусаин, предложил молодому человеку год поработать на невесту. Халит испытание выдержал. Для молодой жены Халит выстроил знаменитый дом. Архитектор был итальянец, убранство дома поражало роскошью: шелковая обивка стен, китайские вазы и т.д. В этом доме у Халита и Гульсум в 1910 г. родился сын Шавкат, потом Асхат и Рифхат (умерли в младенчестве), в 1918 г. родился сын Фуат.

Янгуразову-младшему принадлежало одно из самых крупных предприятий города по производству жира. Когда же начались революционные события, он свернул производство и уехал из Петропавловска. После революции семья Янгуразовых и другие богатые татарские купцы решили покинуть город и перебраться в Китай, т.к. оставаться в городе было опасно для жизни. Они собрали огромный обоз и двинулись в путь в 1919 г. и прибыли в Каркаралинск в н. 1920 г. Дорога была очень тяжелой, жена Халита заболела тифом, начались преждевременные роды. В Каркаралинске семья поселилась в большом деревянном доме. Граница с Китаем была закрыта и из соображений безопасности пришлось жить здесь. Халит устроился в 1920 г. на работу в экономический отдел Каркаралинского Ревкома. Архивные материалы свидетельствуют, что до переезда в Каркаралинск купец имел связь с этим городом. Например в списке домохозяев г. Каркаралинска Семипалатинской области, владеющих недвижимым имуществом и имеющим право участвовать на городском избирательном сходе, имя Халита Янгуразова встречается за 1908 и 1912 гг. В списках значится как Каркаралинский купец. Из «Сибирского торгово-промышленного календаря» за 1910 г. узнаем, что Х. Янгуразов занимался торговлей мануфактурой, чаем, сахаром в Каркаралинске и относился к купцам 2-й гильдии. Судя по воспоминаниям,торговля купца была довольно успешной. В Каркаралинске кроме сына Рауфа, у Халита в 1923 г. родилась дочь Ркия. В 1924 г. семья Янгуразовых переезжает из Каркаралинска в Азеево (татарское село Рязанской обл.), а в начале 30-х годов оседает в Ташкенте. В Ташкенте семья Янгуразовых жила очень бедно, ютились в маленькой комнате с земляным полом. Гульсум работала посудомойкой.

Купеческая усадьба Халита Янгуразова конца XIX века, в народе больше известная как Дом Невесты, по праву может считаться гордостью не только Петропавловска, но и всего Казахстана.

Согласно легенде случилось это примерно сто лет назад. Однажды молодой петропавловский купец Янгуразов, находясь по своим торговым делам в Москве, встретил юную красавицу, которую горячо полюбил. Купец предложил ей руку и сердце, но та, видно, посмеялась над ним, сказав в ответ, что согласится стать женой при одном условии, будущий супруг должен построить дом, подобный тому, на который она укажет. К удивлению девушки, Янгуразов принял ее условия и данное слово сдержал: через год дом, ставший точной копией московского, для невесты был построен.

Халит умер в 1943 г. в Ташкенте.

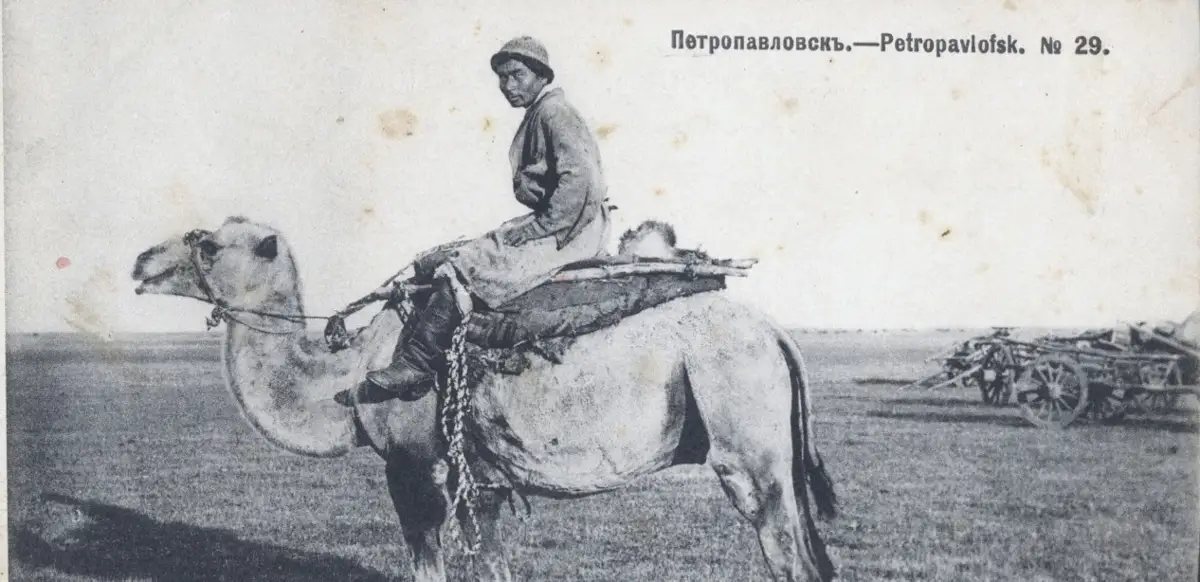

Как связаны Конек-горбунок и Петропавловск

Североказахстанские краеведы считают, что образ Конька-горбунка у писателя Петра Ершова сложился именно в Петропавловске.В Петропавловске Петр Ершов оказался в четырехлетнем возрасте и провел тут часть детства.Предположительно, что в Петропавловске Петр Ершов впервые увидел верблюда. Необычное для него животное и стало, вероятнее всего, прототипом Конька — «на спине с двумя горбами».

В торговом Петропавловске же верблюд был вполне обычным явлением, верблюд был изображен на первом гербе города в 1842 году.

Легенда об озере Минкесер

По легенде – озеро стало горько-соленым от слез девушки. Давным-давно бедный батыр влюбился в девушку из богатой семьи. Они полюбили друг друга и стали тайно встречаться. Братья девушки узнали об этом, подкараулили и убили воина. После смерти батыр превратился в родник. Каждый день к нему приходила девушка и горько плакала. От ее слез озеро, находившееся рядом с родником, стало соленым и обрело лечебные свойства. Сама девушка от горя превратилась в черную птицу. С батыром они встречаются до сих пор, когда она прилетает попить воды из родника.

Существует народное поверье, что если по пути к озеру встретить черную птицу, то лучше повернуть обратно, пользы его воды не принесут.

Дата создания статьи: 12.09.2018 11:45

Последние изменения страницы: 13.12.2024 17:06